コロナでの在宅待機などに少しずつ慣れてきている現在の日本。いままでとは生活様式も変わってきています。そんな中、地震や災害時に被災したら避難所で避難生活・・・という考えも、少しずつ変わってきています。

特に、都市部では避難所に行かない「在宅避難」が重要視される傾向にあります。

在宅避難とはどのようなものなのでしょうか。

また、避難所に避難するときの注意事項、津波からの避難のポイントなど「避難」について考えてみませんか?

避難する?しない?在宅避難ってなに?

在宅避難とは?

大規模災害時、避難所に避難せずに自宅にとどまり、自宅で避難生活を送ることをいいます。

東日本大震災では、被害が広範囲におよんだため、避難所が足りず、在宅で避難生活を続けざるを得なかった人も多くいました。

このことから、都市部で大災害が起きた場合、避難所や避難物資が足りなくなる恐れがあることが判明し、在宅避難が推奨される傾向が高まっています。

在宅避難のメリット・デメリット

【在宅避難のメリット】

- プライバシーが守られる

- 手足を伸ばして寝ることができる

- 人目を気にしなくてすむ

【在宅避難のデメリット】

- 余震が続くと不安で心細い

- 情報が入りづらい

- 配給に頼れない

避難所は、物資や情報が届きやすく、続く余震などの際にも心強いというメリットがある一方、一人一人のスペースが狭く、プライバシーはありません。

何をするにも人目が気になり、ストレスも溜まるため、もめ事が起こりやすいというデメリットもあります。

赤ちゃんを連れての避難所生活は、オムツ替えのニオイなど気を遣いますし、赤ちゃんも慣れない環境で夜泣きもいっそう酷くなるかもしれません。

ペット同伴での避難も、避難所には動物が苦手な人もいますから気を遣います。

また、体が不自由であれば、避難するのも困難ですし、身内も慣れた自宅での介護の方が楽だという場合も多いと思います。

乳幼児がいる家庭、ペットを飼っている人、体が不自由な人など、避難所で肩身の狭い思いをするよりは、在宅避難の方がいい場合もあります。

【在宅避難ができるかどうかの目安】

- 建物が無事で、倒壊の恐れがないこと

- 二次災害が起きる可能性が低いこと

在宅避難を希望する人はしっかりと防災対策を!

自宅で避難生活を送りたい場合は、しっかり耐震工事をしておかなければなりません。

家具という家具が倒れ、窓や食器が割れガラスが散乱している状況での生活は危険です。

転倒防止グッズなど防災グッズをフル活用して、家の中の危険を取り除いておきましょう。

もしも被災した場合、ライフラインの復旧には、時間がかかります。

電気が約1週間、上下水道が約3週間、ガスは約5週間ほどかかるといわれています。

そのためにも、食料・水の備蓄、自炊のためのカセットコンロ、十分な明かりの用意は必須です。

トイレはすぐには流せない

自宅が無事で、トイレを流すだけの十分な水があったとしても、排水管や汚水処理施設の破損などで、流せなかったり、流せても汚水があふれる可能性があります。

また、少ない水で流すと、トイレットペーパーが詰まり、上水道が復旧してもトイレが使えないといった状況になることもあるので、状況が確認できるまで、トイレは流してはいけません。

防災グッズコーナーに、自宅のトイレの便器にかぶせて使える非常用トイレが売っているので用意しておきましょう。

避難する時に注意すべきこと!

ブレーカーは必ず落とす!

大地震による火災で約6割を占めるのが「通電火災」です。

【通電火災とは?】

停電が復旧した時に、電化製品が作動することで起こります。

地震で破損した家電やコードが、通電したことでショートしたり、周囲にものが散乱した状態で電気ストーブなどの暖房器具が作動するなどして出火します。

通電火災は、電気のブレーカーを落としてから避難することで防ぐことができます。

パニックになってそんなに冷静に対処できそうもないわ・・・という人は、震度5以上の揺れで自動で電気を遮断してくれる「感震ブレーカー」を設置するのもオススメです。

国が定めた密集市街地では、感震ブレーカーの設置に補助金が出る場合があります。

また、普段から、使わないときはプラグを抜く習慣をつけておきましょう。

ブレーカー以外には「ガスの元栓」、余裕があれば「水道の元栓」とカーテンも閉め、戸締まりをしっかりして避難しましょう。

避難は徒歩が基本!

体に不自由がない人は、避難するときは徒歩が基本。

乳幼児は、ベビーカーではなく抱っこ(おんぶ)が基本です。

【車での避難のデメリット】

車での避難は、緊急車両の通行の妨げになるほか、渋滞で身動きができなくなるリスクがあります。

海沿いの場合は、渋滞中に津波に巻き込まれる可能性もあります。

また、大規模災害時には、人命救助を迅速に行うため、緊急車両以外の車は通ることができなくなる道路があります。

交通規制される道路は、各都道府県警や自治体のHPで確認できます。

道路が陥没したり土砂崩れが起きたりして、通行止めになってしまうこともあります。

どうしても車を使わなければならなくなった時は、道路の通行実績を集計し、地図上に反映するサービスがあります。

- トヨタ 通れた道マップ

- ホンダインターナビ通行実績情報マップ

災害時発生時の安全な走行に役立ちます。

エレベーターは使用しない!

特に高層階に住んでいたりすると、1秒でも早く避難したいという思いから、エレベーターを使用したくなりますが、危険です。

その後の余震や停電、火災でいつ緊急停止するかわからないからです。

閉じ込められてしまう可能性もあるので、必ず非常階段を使用しましょう。

メモを残すときはよく考えて!

災害時、家族と一緒とは限りません。

避難するときに、安否確認の手段として家族に向けて「○○へ避難しています」などと書いたメモを玄関の扉に貼っておくというアイデアがあります。

なるほど~とは思うのですが、実は災害時には、空き巣の被害が増えます。

こういったメモを残すのは「誰もいません」「戻りません」と言っているのと同じなので、ちょっとどうなのかなと個人的には思います。

緊急時にはそれぞれ災害用伝言板にメッセージを残し、自宅にいなかったら「〇〇避難所」といった具合に、前もって避難先の優先順位も決めておく方が良いと思います。

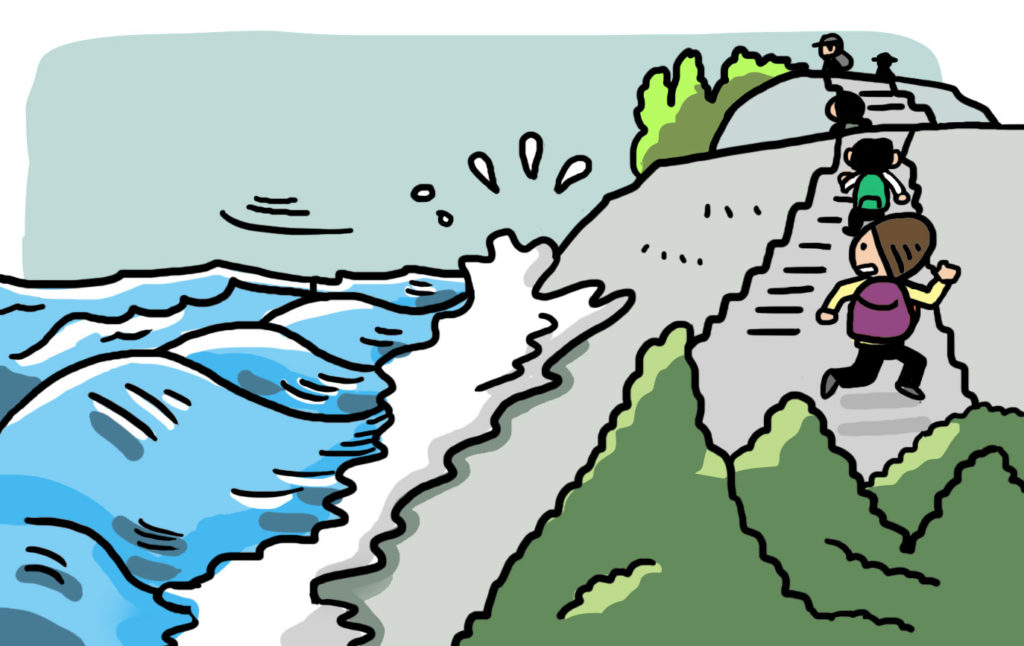

津波からの避難

海岸から離れていても、市街地などへ浸水したり、川をさかのぼった津波が襲ってくることもあります。

地震が起きたら「津波」を意識し、すぐに避難することが重要です。

津波は地面に沿って高いところまで駆け上がり、その高さは津波の高さの2~4倍にもなります。

そのため、1メートルの津波が予測されたから、1メートル以上高い場所に行けば安全かというと、そういうことではないのです。

津波から逃げるときは「高く」

震源が近い場合、津波警報が間に合わずに、津波が襲来することがあります。

大きな揺れを感じたら、津波警報を待たず速やかに避難することが大切です。

津波で避難するときは、車での避難だと渋滞すれば津波に巻き込まれる危険があるため、徒歩で「遠く」よりも「高く」が基本です。

津波避難ビルや、頑丈で高い建物に避難してください。

津波は1回だけでなく、長い時間繰り返し襲来し、津波の高さも第2波、第3波と高くなることもあります。

津波警報が発表されている間は、たいしたことないなと自己判断して、自宅に戻ることは絶対にしないでください。

旅行先でも津波に備えよう

普段、津波とは無縁の土地に住んでいても、旅行先で・・・ということだってありえます。

津波を体験したことがない人だと、20~30㎝の津波と聞くと、たいしたことないなと思ってしまうかもしれませんが、津波の威力はとても強いです。

その威力は、20~30cm程度であっても、水が一気に押し寄せてくるため、大人の男性でも流されてしまうほどです。

津波の危険がある場所には、津波注意の標識や、津波避難場所・津波避難ビルを示す標識が設置されています。

旅行先で、そのような標識を見かけたら、万一に備え避難場所を確認しておきましょう。

災害時の応急手当

大規模災害直後は、救急車も足りなくなります。

救急車が来るまでに、自分で応急手当をしなければならない状況になることもあります。

できることは限られていますが、周りの人に声をかけ協力してもらいましょう。

応急手当は、あくまでも「悪化を防ぐ」ことが目的なので、手当後は必ず医療機関で診てもらってください。

怪我の応急手当

ガラスなどが深く刺さっているとき⇒抜かずに病院へ。

ガラスなどの細かな破片が刺さっているとき⇒傷口に触らず病院へ。

【出血している場合】

- 清潔な布(タオルなど)で患部を5分位押さえ圧迫して止血。深い傷の場合は、強く押さえたまま傷のある所を心臓より高く上げる。

- 布がない場合は、傷口より心臓に近い動脈を圧迫する。

止血する場合は、感染予防のため、血液や傷に触れることがないように、注意する必要があります。

掃除や料理の時に使う使い捨ての手袋や、ポリ袋を使うとよいです。

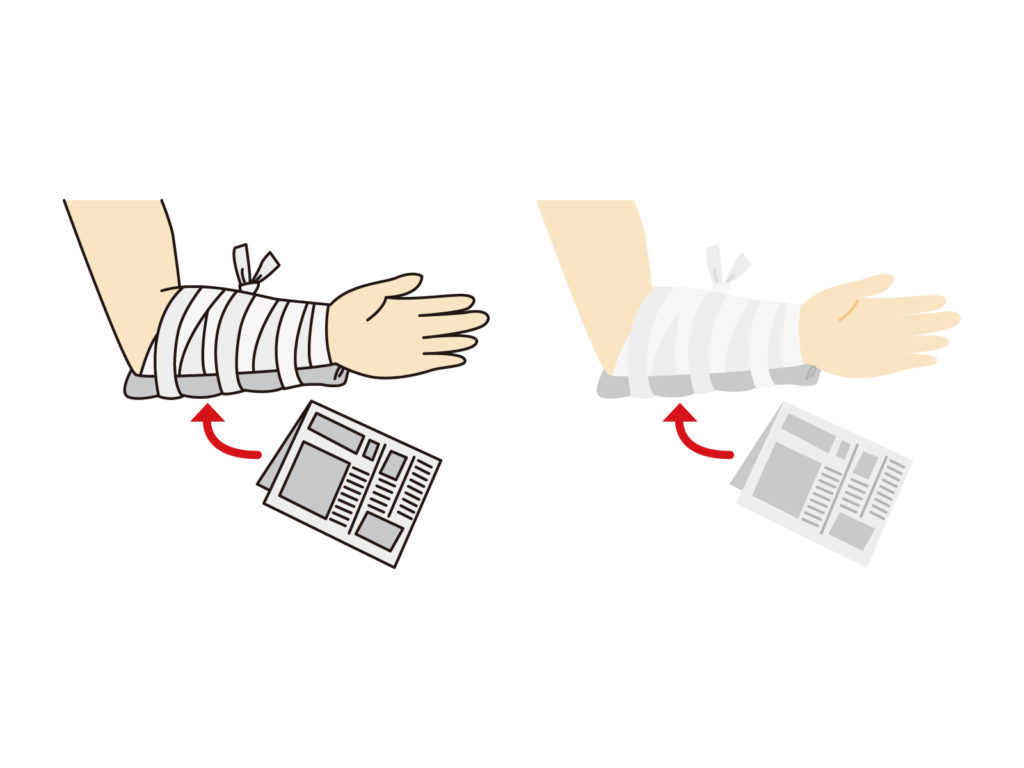

【骨折している場合】

- 骨折部分の両側の関節よりも長い添え木を探す。

- タオルなどクッションになるものを内側にいれ、添え木を当て、患部上下の関節を固定する。

応急手当に代用できるもの

応急手当をする時に、まわりに救急箱がないというときは、「ポリ袋」「ラップ」「新聞紙」が活躍します。

- ポリ袋(ゴミ袋)・・・止血する時、感染防止のために手にはめて使ったり、骨折した腕を吊す三角巾の代わりにできる。

- 新聞紙・・・骨折したときの添え木の代わりになる。

- ラップ・・・患部に巻いて止血したり、添え木の固定にも使える。

ポリ袋・ラップ・新聞紙は、応急手当以外にも、簡易トイレを作ったり、防寒にと様々な用途に活用できるので、普段から多めにストックしておくとよいと思います。

閉じ込められている人を発見したら?

広範囲に及ぶ大災害の場合は、消防や救急を要請しても時間がかかるケースが増えるので、住民同士で助け合う=共助が必要になってきます。

しかし、一人での救出作業は二次災害を引き起こすため危険です。必ず人を呼び、複数人で行ってください。

歪んだドアをこじ開けたり、家具や倒壊した壁などをてこの原理で持ち上げることができるバールは救出作業でも、とても役立ちます。

毛布は担架の代わりに使用できます。

【クラッシュ症候群に注意!】

家屋などの下敷きになっている人を救出する時に気を付けなければならないのは「クラッシュ症候群」です。

クラッシュ症候群とは?

長時間体を挟まれ救出された人が、救出当初は平気そうであったにもかかわらず、突然容態が悪化し亡くなってしまうことがあり、これをクラッシュ症候群といいます。

挟まれた部位の血流が滞ったことによって壊死した筋肉から、カリウムやミオグロビンなど毒性物質が遊離することが原因です。

救助され、血流が再開した途端に、毒性物質が全身に運ばれ、最悪の場合は心停止を起こすことがあるため、高度な医療処置が必要になります。

【クラッシュ症候群の危険がある】

- 2時間以上挟まれている場合

- 挫滅部位がパンパンに腫れている場合

- 挟まれた部分が動かせない、感覚がない場合

少しでも、カリウムやミオグロビンの血中濃度を下げるために、救助前は、1リットル以上の水を飲ませ、救出後は一刻も早く血液透析ができる病院へ搬送しなくてはなりません。

まとめ

今回は「避難」についてお話しました。

避難所は、自宅が半倒壊・全倒壊した人を、一時収容、保護するために開設する施設なので、自宅が無事であった場合は避難せず、自宅で在宅避難を送ります。

在宅避難で、食糧の調達が難しい場合は、最寄りの避難所などに貰いにいくことはできるのですが、状況によっては非常食自体が不足する可能性があるので、避難所を当てにせず、自分で備蓄し備えておくことが大切です。

RELAX<ステキ大人女性のためのWEBマガジン>

RELAX<ステキ大人女性のためのWEBマガジン>